Toutes les actualités

La belle histoire de Thales - Saison 5 - Épisode 02

Les activités historiques

Les Radars de 1910 à 1950

1910 : Émile Girardeau crée la SFR (Société Française Radioélectrique) pour répondre aux besoins en radiocommunications militaires de Ferrié, puis la CSF pour accompagner le développement de la radiodiffusion.

Tandis que la radio se développe rapidement, l’idée du radar disparaît pendant près de 30 ans !

1930 : Émile Girardeau confie à Maurice Ponte la création d’un laboratoire de recherche qui s’oriente vers l’étude des « très hautes fréquences » et le développement du magnétron, qui sont l’occasion d’applications nouvelles.

1935 : un jeune ingénieur, Henri Gutton, reprend l’idée d’un « détecteur d’obstacle maritime » (sur le principe, sans qu’il le sache, du Telemobiloskop de 1904). Mais il s’agit cette fois de répondre à un besoin bien réel, mis en avant par le drame du Titanic car une technologie adaptée est désormais disponible. Le choix d’ondes décimétriques en sera la principale innovation.

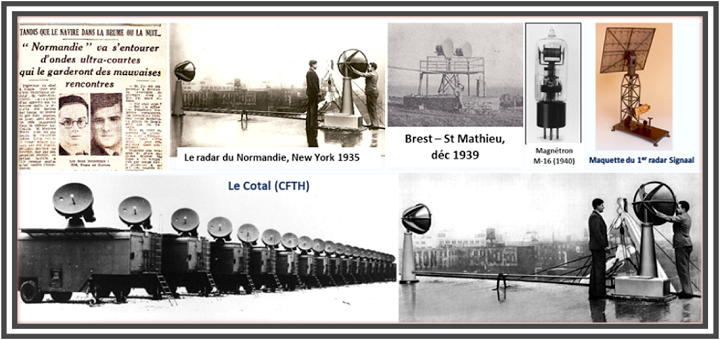

L’installation sur le Normandie en 1935 est l’occasion d’une grande opération marketing: le premier radar au monde en utilisation opérationnelle est un radar civil. Il se démarque significativement des autres développements sur ondes métriques en cours aux USA et en Allemagne, et encore décamétriques en Grande Bretagne.

Son développement se poursuit ensuite de 1936 à 1939, dans un laboratoire installé à terre sur les hauteurs de Sainte Adresse à l’embouchure de la Seine

Ce n’est qu’une fois la guerre déclarée que la Marine demande à la CSF de venir tester son équipement à l’entrée du goulet de Brest, pour protéger l’entrée du port de guerre. Cette installation est démantelée à l’approche des allemands en juin 40

Sous l’occupation, Henri Gutton poursuit clandestinement l’étude d’un radar marine de conduite de tir, incorporant les nouvelles technologies du centimétrique (magnétron, cornets, guides d’onde, monopulse) qui doit être détruit en 1942 au moment du sabordage de la Flotte.

D’autres futures composantes de Thales sont de la partie. En France, Maurice Deloraine et son équipe des LLMT (Laboratoire LMT) détournent un émetteur de télévision destiné à la tour Eiffel pour en faire un radar de veille aérienne dans l’île de Port Cros. Il détectera en juin 40 les attaques de l’aviation italienne sur Toulon. Mais l’équipe quitte la France en 1941 pour les États-Unis, où elle développera le Huff-Duff et les techniques de MTI (Busignies).

A la veille de l’entrée des allemands à Paris, Maurice Ponte apporte aux labos de GEC à Londres un prototype de M-16 dont la cathode à oxyde sera incorporée dans le magnétron E1189, cœur du premier radar centimétrique aéroporté « H2S ». La société Thorn EMI, future composante de Racal puis de Thales est chargée des essais de ce radar, au cours desquels son ingénieur en chef Alan Blumlein périt tragiquement (7 juin 1942).

Chez Signaal aux Pays-Bas, von Weiler et Max Staal expérimentent une première maquette de radar mobile… avant de s’embarquer pour Londres devant l’invasion allemande

1945: à la Libération, les priorités de la nouvelle DGA (exprimées pour les 3 armes par les Ingénieurs de l’Armement Pénin, Ragonnet et Combaux) font du radar un moteur essentiel de la reconstruction de l’industrie électronique. Les différents acteurs s’organisent pour rattraper le retard en matière de R&D et assurer les besoins de la reconstruction militaire française.

La CSF, forte de ses positions précoces dans le domaine, poursuit son effort de recherche (labo Gutton) et développe un Département Radar industriel (Georges Naday) qui s’implante en particulier dans le vaste marché des radars Marine et participe avec la CFTH (Compagnie Française Thomson Houston) et la Radio-Industrie à partir de 1953 au programme des « Maîtres Radars » (essais comparatifs de Mont de Marsan).

La CFTH, nouvelle venue dans le domaine radar, se dote d’un labo « hyperfréquences » (V. Altovsky). Grâce à son « Principal Agreement » avec General Electric, la CFTH développera le Cotal, version française du SCR 584, après avoir gagné un premier marché inattendu (le radar PAR de l’aéroport de Bruxelles, doté d’une antenne à balayage « électromécanique » type Alvarez).

Pour en voir plus, les illustrations sont réservées aux adhérents connectés et à jour de leur cotisation.